기득권(旣得權)의 旣에는 ‘원래/처음부터/타고난’라는 뜻이 있다. 한국에서는 ‘타고난 권리’라는 의미로도 쓰이지만 ‘이미 취득한 권리’라는 뜻으로 많이 받아들인다. 기득권을 영어로 vested rights 또는 vested interests라고 한다. 어떤 면에서는 ‘entitled’라고도 할 수 있겠다. 그런 면에서 규정된 절차를 통해서 성취한 ‘나만이 행사할 수 있는 권리’가 기득권인 셈이다.

구글을 검색해 보면 지난 연말을 전후해 여러 언론에서 기득권 또는 기득권층에 대한 보도나 논평이 부쩍 많았음을 알게 된다. 거의 대부분 기득권 또는 기득권층을 나쁘게 보도하는 내용이다. 과연 기득권은 나쁘며 기득권층은 어떤 계층일까?

유럽 몇 나라에는 귀족제도가 있고 인도에는 카스트제도가 있다. 이들 나라에서 어떤 계층은 타고난 특권을 부여받는다. 아프리카나 다른 나라들에도 이런 기득권층이 있겠다. 기득권층이란 결국 기득권이 성취가 아닌 부여된 계급을 말한다.

시장경제 자유민주주의 국가에는 기득권은 있어도 기득권층은 없다. 미국은 헌법에 만인평등을 내세워 시작부터 기득권층을 인정하지 않았다. 이는 대한민국 헌법도 마찬가지다. 이런 자유민주주의 국가에서 소위 기득권층이란 경제적이나 사회적이나 또는 정치적으로 성공한 사람들이다. 자유민주주의 국가에서 기득권은 성공의 결과이다. 성공한 사람들은 각자의 활동영역에서 영향력을 미친다. 이것이 지탄받을 일은 아니다.

학문하는 집안이 있고, 기업하는 집안이 있다. 예술가문, 정치가문, 종교가문 등 자녀가 가풍을 따르기도 한다. 때로 부모가 성공의 결과를 자녀에게 물려주기도 한다. 이런 것 역시 자유민주주의 사회에서 지탄받을 일은 아니다. 물론 자녀에게 물려주는 것보다 더 훌륭한 일도 할 수 있고, 반대로 ‘갑질’이라 하여 성공의 결과에 우쭐해 못되게 굴 수도 있다.

성공은 대부분 경쟁을 전제로 한다. 경쟁을 부도덕하게 본다면 좌파사회다. 경쟁이 없는 사회가 더 공리적(功利-, utilitarian)이지도 않다. 경쟁이 없는 사회가 ‘최대다수의 최대행복(the greatest happiness of the greatest number)’을 가져다주지 못하고 오히려 사회구조를 해체해 왔음은 역사가 증명해 준다.

기득권(층)을 저주하는 사회는 인간을 목적이 아닌 수단으로 보는 사회다. 이런 사회는 인간의 성취보다는 사회구조를 더 우위에 놓고 사회가 인간을 위해 존재하기보다는 인간이 사회를 위해 존재한다고 보기 때문이다. 이러한 사회구조를 인간보다 우선순위에 놓는 시도는 늘 실패해 왔다. 칸트(Immanuel Kant, 1724-1804, 근대 계몽주를 정점에 올려놓은 독일의 철학자)는 인간을 수단으로 사용하는 사회를 원천무효(null)로 여겼다. 인간을 수단으로 사용하는 대표적인 사회가 주체사상으로 사기치는 북한사회다.

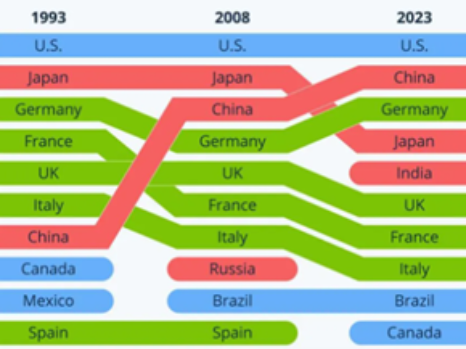

위 그림처럼 ‘기득권을 누렸다’면서 마땅히 누려야 할 성공의 댓가를 탓하는 사람들이 기득권을 가지면 어떻게 행동하게 될까…. 아마도 민노총처럼 되지는 않을까? 민노총은 제 밥그릇 챙기기를 넘어 남의 밥통마저 걷어차고 있다. 한국대학생포럼(한대포)는 2018년 10월에 민노총의 세습고용에 대해 ‘취업하려면 민노총 부모를 둬야 한다’는 대자보를 붙였었다. 민노총의 세습고용이 지탄받는 이유는 공정한 경쟁(rule)을 따르지 않았기 때문이다.

전형적인 기득권층 사례는 출신성분 따지며 백두혈통으로 기득권을 상속하는 북한에 있다. 평등을 주장한다는 대부분의 공산주의 국가들에 오히려 이런 기득권층이 많다.

성공한 사람이 타도나 지탄의 대상이 된다면 한국 국민은 누구도 성공하지 말아야 한다. 부모가 성공했더라도 자녀는 반드시 실패해야 한다. 사회를 이끄는 사람들에 대해 기득권이라는 낙인으로 적대감을 부추기는 건 대한민국 사회에 계급투쟁을 시도하려는 종북좌파의 프레임이다.

Stephen Oh(TOV Forum 대표)

세션 내 연관 기사 보기

편집국

Latest posts by 편집국 (see all)

- “한국의 대전략: 새로운 시대를 향하여” 영국 킹스칼리지 대학 파르도 교수 책 펴내 - 04/17/2024

- [나은혜 칼럼] 개척은 설레임이다 - 03/13/2024

- [김현태 칼럼] 선교사와 자동차 🚗 - 03/13/2024

![[나은혜 칼럼] 지금은 사라진 회갑연의 의미](https://www.stimesus.com/wp-content/uploads/2021/03/20210317-나은혜-150x150.jpg)

![[정성구 칼럼] 가깝고도 먼 나라](https://www.stimesus.com/wp-content/uploads/2021/04/정성구-박사-150x150.jpg)

![[시사] 3만당원!! 김진태 지지선언 & 당대표 출마 기자회견](https://www.stimesus.com/wp-content/uploads/2019/01/50394078_2266838993326966_4603462212617502720_n-2-1-150x150.jpg)

![[기고] 필자가 겪어본 운동권(종북·좌파·주사파)의 실체(원조)](https://www.stimesus.com/wp-content/uploads/2020/09/20200930-10회-최익주-2-150x150.jpg)

![[시사] 본색을 드러낸 중국, “미국은 북한을 화나게 하지 말라”](https://www.stimesus.com/wp-content/uploads/2017/07/North-Korea-s-KN-08-ballistic-missile-906936-150x150.jpg)

![[사진] 사진](https://www.stimesus.com/wp-content/uploads/2017/04/크기변환_DSC00568-150x150.jpg)

![[최익주 연재] 박정희와 김대중의 당선 순서를 바꿔보면](https://www.stimesus.com/wp-content/uploads/2020/12/박정희-김대중-150x150.jpeg)

![[시사] 미(美), 북한 무기 개발 돕는 개인과 기업 좌시 않는다.](https://www.stimesus.com/wp-content/uploads/2017/08/1060x600-11bcc14ebe3d6f297d337430de4f5580-150x150.jpg)

![[오피니언] 악마에게 바치는 평화](https://www.stimesus.com/wp-content/uploads/2019/01/duga2-1-150x150.jpg)

![[시사] 북괴의 갓끈전술이 무엇인지 아시나요?](https://www.stimesus.com/wp-content/uploads/2019/08/갓끈-150x150.jpg)

![[시론] ‘재인산성’의 다른 의미는 국민에 대한 두려움](https://www.stimesus.com/wp-content/uploads/2020/10/광화문-150x150.jpg)

![[시사] 곽상도 의원 “이윤택 청와대 출입 자료 내놔라”, 청(靑)의 대답은?](https://www.stimesus.com/wp-content/uploads/2018/02/이미지-1-5-150x150.jpg)

![[칼럼] 미주에서 열린 박상학 대표 강연회를 다녀와서](https://www.stimesus.com/wp-content/uploads/2019/05/박상학-150x150.jpg)

![[나은혜 칼럼] 대한 수도원의 추억](https://www.stimesus.com/wp-content/uploads/2020/11/20201125-나은혜-150x150.jpg)

![[시사] 조선일보, 박근혜 대통령 인권 유린 조사하는 MH 그룹 실체 밝혀.](https://www.stimesus.com/wp-content/uploads/2017/10/Untitled-1-150x150.jpg)